| Ort, Kanton | Beatenberg, BE | | Koord. Talstation | 628.857/172.706 ; 1291 m.ü.M | | Koord. Bergstation | 629.485/173.852 ; 1610 m.ü.M |

| | Einstufung | National | | Besuch | 05.02.2009 eb | | Inventar | 24.11.2010 zk |

|

| Betreiberin | Skilift Hohwald AG | | Hersteller | Bühler |

| | Baujahr | 1966 | | Erstinbetriebsetzung | 1966 | | Umbauten | - |

|

Situation

Beschreibung der Anlage

Die hoch über dem Thunersee gelegene und sich aus mehreren Dörfern zusammensetzende Gemeinde Beatenberg wandelte sich ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, insbesondere nach der Eröffnung der Strasse nach Interlaken im Jahr 1865, von einem bäuerlichen Bergdorf zu einem vielbesuchten Kurort. Die Weltkriege und die dazwischen liegenden Krisenjahre setzten dem blühenden Tourismus ein jähes Ende. Die Errichtung 1946 eines der neuesten Seilbahnfabrikate der Zeit, eines von Beatenberg auf das Niederhorn führenden kuppelbaren, ganzjährlich betriebenen Zweier-Sessellifts aus dem Hause Von Roll, manifestierte den zukunftsorientierten Wiederaufbau des Sektors Fremdenverkehr unmittelbar nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs. Die Errichtung von Skiliften erfolgte mit Verzug erst ab Mitte der 1950er-Jahre. Das Skigebiet in der Gemeinde Beatenberg konzentriert sich auf dem Niederhorn, im Boden und im Howald. Das Howald-Gebiet weist an der Waldeggallmi drei Pisten auf und ist Hauptübungsgebiet der Ski- und Snowboardschule Beatenberg; zur Infrastruktur gehören zwei Kleinskilifte und in der Nähe befindet sich ein gemütliches Skirestaurant.

Die Talstation des 1966 erstellten Howald-Skilifts befindet sich nördlich des Dorfes Waldegg, das östlich des Dorfes Beatenberg auf einer Terrasse oberhalb des Lombachtals gelegen ist. Die Linie des vom Seilbahnhersteller Willy Bühler fabrizierten Skilifts verläuft von Howald auf 1'291 m ü. M. ungefähr 325 m nordostwärts, wird anschliessend um ca. 45° nach Norden abgelenkt und endet nach weiteren 1'100 m auf 1'610 m ü. M.. Die den topografischen Bedingungen angepasste gekurvte Linie verläuft mit einer regelmässigen Steigung und ist mit 14 Stützen ausgestattet. Die Stützen sind einfache Bühler-T-Stützen aus Rundrohren und mit asymmetrisch montierten Normträger-Jochen. Sowohl Tal- als auch Bergstation sind offen ausgebildet. Beim Startpunkt ist die kombinierte Antrieb- und Spannstation angelegt, am Berg ist die Umlenkung platziert. Die Kurve wird in Form der von Willy Bühler für starke Veränderungen in der Streckenführung entwickelten Zwirbelkurve bewerkstelligt.

Das Bühler'sche Ablenkungssystem ist durch drei in der Höhe gestaffelte Umlenkebenen gekennzeichnet. Die Abwinkelungsstelle des Howald-Lifts setzt sich aus drei, je eine liegende Umlenkscheibe tragenden Stützen zusammen. Das bergwärts laufende Förderseil wird in der Kurvenstation um eine erste Umlenkscheibe geführt (schräge Kastenstütze mit einseitigem Joch); das Rücklaufseil passiert bei der Ablenkungsstelle eine zweite, höher liegende Ebene (schwere Rundrohr-Stütze mit symmetrischem Joch und Umlenkscheibe) und wird anschliessend zu einer dritten, in der Achse des unteren Streckenabschnitts positionierten Umlenkstation geführt (schwere Rundrohr-Stütze mit symmetrischem Joch und Umlenkscheibe), wo schliesslich das Seil auf der obersten Ebene oberhalb des zum Berg führenden Seils ins Tal zurückgelenkt wird.

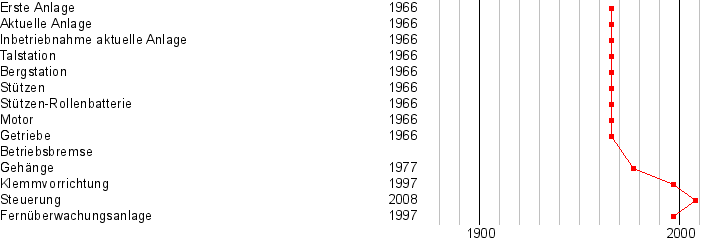

Die Schleppvorrichtungen – T-Bügel mit jüngeren hydraulischen Habegger-Einzugsapparaten (1977) – sind mit Seilklemmen von Röhrs (1997) versehen; die Antriebsgruppe und das Bremswerk – eine auf das Getriebe wirkende Rücklaufsperre – sind aus der Erstellungszeit stammende Anlagekomponenten. Die Fernüberwachung und die Steuerung wurden vor nicht all zu langer Zeit ausgewechselt (1997/2008).

Gesamtwürdigung

Bei der im Jahre 1966 erstellten, in den wesentlichsten Anlagekomponenten original erhaltenen Pionieranlage kam erstmals, sogar noch vor der Patentierung des Systems, die von Willy Bühler WBB für Einseilumlaufbahnen entwickelte Kurventechnik zum Einsatz. Der prototypische Charakter des Bügellifts in Beatenberg manifestiert sich unter anderem darin, dass der dreifache Umlenkungsverlauf des Förderseils über drei Stützen abgewickelt wird, während bei den später ausgeführten Anlagen die Zwirbel-Konstruktion auf zwei Stützen reduziert wurde (Kurvenstütze mit drei Ebenen und zwei Umlenkscheiben/Umlenkstation). Bühlers Kurvensystem (auch Zwirbelkurve genannt) gehört zu den grössten Erfolgen der Seilbahnunternehmung WBB und stellt zugleich einen Höhepunkt der schweizerischen Seilbahnentwicklung respektive -fabrikation dar.

Bewertung

| | |

|---|

| Konzeption | | |

|---|

| Erschliessungsidee (Vision) |  | Erstellung eines Familienlifts in Nähe des Dorfs Waldegg (Gemeinde Beatenberg), am Hang Hohwald (Niederhorn) |

| Linienführung: Planung, Umsetzung |  | anstelle einer direkten Linienführung Kurvenlösung, um die Abholzung im Wychelmooswald zu verringern |

| Seilbahntechnik | | |

|---|

| besondere oder typische tech. Konstruktion, Ausführung, Lösung, Materialien |  | Entwicklung der "Zwirbelkurve": erstmals von Bühler eingesetzte Kurvenlösung; lange Strecke; frei stehende Stationseinrichtungen; Bühler T-Stütze (Rundrohr) |

| seilbahntechnische Bedeutung: Prinzip, Hersteller |  | erste grössere Anlage der Willy Bühler AG, Bern mit erstmals eingesetzter sogenannter "Zwirbelkurve" |

| Baukunst: Streckenbauwerke, Hochbauten | | |

|---|

| Ingenieurbau | - | - |

| Architektur | - | Fahrnisbauten (Kontrolleur-Kabäuschen) |

| besondere oder typische arch. Konstruktion, Ausführung, Lösung, Materialien | - | - |

| bautypologische Bedeutung | - | - |

| Authentizität: materielle, ideelle Überlieferung | | |

|---|

| Umfang und Qualität der ursprünglichen Komponenten |  | ein Grossteil der massgeblichen Anlagekomponenten ist original erhalten |

| Qualität der Nachrüstungen |  | fachgerechter, die Grundanlage nicht beeinträchtigender Ersatz der Klemm- u. Schleppvorrichtungen; Nachrüstungen im Bereich Steuerung und Sicherheit |

| funktionale Unversehrtheit |  | in Betrieb |

| Kulturgeschichte | | |

|---|

| Personen, Firmen, Institutionen | - | - |

| Wirtschaft, Tourismus, Verkehr, Militär |  | wesentlicher Bestandteil des Winterangebots im Tourismusgebiet Beatenberg-Niederhorn; attraktives, insbesondere für Familien geeignetes Skigebiet in mittlerer Höhenlage |

| Räumliche Situation | | |

|---|

| Berücksichtigung der Landschaft, der natürlichen Umgebung, des urban. Kontexts |  | Umfahrung des Waldes Wychelmooswald |

| Infrastruktur | | |

|---|

| touristische/betriebliche Infrastruktur |  | Garagenwerkstatt u. sanitäre Einrichtungen (1967); Restaurant bei Talstation (1968) |

| Verkehrsnetze |  | Busdienst ab Dorf Beatenberg; grosser Parkplatz bei Talstation |

Anhang 1: Technische Daten

Anhang 2: Apparat

| Archive |

| - | Privatarchiv K. Schmocker |

| - | IKSS Meiringen |

| Quellen |

| - | Skilift Waldegg-Hohwald, Beatenberg: Systemskizze Kurve bzw. Winkelstütze, n.d. |

| - | WBB (Willy Bühler SA, Bern + Vétroz), Skilift-Prospekt, n.d. |

| - | Skilift Waldegg-Hohwald, Beatenberg: Einladung zur Aktienzeichnung Skilift Waldegg-Hohwald, Beatenberg, Typoskript, Beatenberg 1966 (zVg, Privatarchiv K. Schmocker) |

| - | Skilift Waldegg-Hohwald, Beatenberg: Entwurf Statuten Skilift Waldegg-Hohwald, Beatenberg, Typoskript, Beatenberg 1966 (zVg, Privatarchiv K. Schmocker) |

| - | Schmocker, Kurt: 25 Jahre Skilift Hohwald, Typoskript, Beatenberg 1991 |

| e-docs |

| - | http://www.bergbahnen.org/images/datenbank/517.jpg |

| - | http://www.skilift-hohwald.ch/ |

Anhang 3: Jahrzahlen der Komponenten

Anhang 4: Relationen

| Hersteller | Bühler WBB | | Willy Bühler Bern | | |

Anhang 5: Bildauswahl