| Ort, Kanton | Gstaad, BE | | Koord. Talstation | 588.370/150.406 ; 1246 m.ü.M | | Koord. Zwischenst. | 587.255/150.699 ; 1560 m.ü.M | | Koord. Bergstation | 586.550/151.110 ; 1834 m.ü.M |

| | Einstufung | National | | Besuch | 04.06.2009 eb | | Inventar | 02.12.2010 zk |

|

| Betreiberin | Bergbahnen Destination Gstaad | | Hersteller | Habegger |

| | Baujahr | 1981 | | Erstinbetriebsetzung | 1981 | | Umbauten | |

|

Situation

Beschreibung der Anlage

Das Dorf Schönried ist Teil der Berner Oberländer Gemeinde Saanen und liegt zwischen dem südlicheren Gstaad und dem nördlicheren Zweisimmen.

Die Entwicklung des Tourismus im Saanenland wurde mit der Inbetriebnahme der Montreux-Oberland-Bahn MOB 1905 erheblich vorangetrieben. Der Aufschwung des Fremdenverkehrs erlitt durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs eine empfindliche Einbusse; erst ab den 1920er-Jahren konnten die touristischen Infrastrukturen weiter ausgebaut werden. Erste Projekte für mechanische Aufzugshilfen für Alpinskisportler gehen in die 1930er-Jahre zurück: Vor der Realisierung einer ersten Funi-Schlittenseilbahn des Systems Annen auf die Wispile bei Gstaad 1934 führte ein Raupenauto die Skifahrer von Saanenmöser auf den Hornberg. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs folgten weitere Funis sowohl von Annen als auch von Von Roll, die das Eggli, den Seyberg, das Hühnerspiel und den Rinderberg erschlossen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Fremdenverkehr im Sannenland mit abwechslungsreichen Winter- und Sommerangeboten erneut vorangetrieben: Erstmals wurden auch Bergbahnen erstellt, die auch im Sommer benutzt werden konnten, so beispielsweise der Sessellift auf den Wasserngrat von 1946. Eine grosse Wachstumsphase erlebte der Tourismussektor im Saanenland in den 1980er-Jahren. Heute wird der Fremdenverkehr im Saanenland von Gstaad Saanenland Tourismus betreut und unter dem Label Gstaad vermarktet; die Bergbahnen sind im Verbund Destination Gstaad zusammengeschlossen.

Das unmittelbar zum Dorf Schönried gehörende Skigebiet befindet sich zum einen am Hang des Rellerligrats nordwestlich oberhalb des Dorfes und zum andern am Horneggli, südöstlich des Dorfes. Das Rellerligebiet wurde erst 1970/71 mit einer Seilbahn beziehungsweise mit einem Skilift zugänglich gemacht. Die Erschliessung des Rellerligrats vom Dorf Schönried aus war nur mittels einer gekurvten Linienführung möglich. Als die Neuerschliessung konzipiert wurde, war die Firma BACO Bachmann aus Steffisburg mit einer Kurvenlösung auf den Markt gekommen. Das BACO-Produkt, eine Einseilumlaufbahn mit Sesseln, wurde dort erstmals eingesetzt. Die Anlage, insbesondere das Kurvensystem, war jedoch recht anfällig und für die Benutzer unbequem. Aus diesem Grund wurde die BACO-Anlage unter Beibehaltung der Linienführung und der Stationsgebäude bereits nach zehn Betriebsjahren 1981 durch eine Einseilumlaufbahn mit kuppelbaren Sechser-Kabinen aus dem Hause Habegger ersetzt.

Die 2'083 m lange Bahn hat ihren Anfangspunkt auf 1'264 m ü. M. im Gebiet Erli, steigt rund 1'200 m in westlicher Richtung auf und wird beim Underen Rellerli bei der zugleich als Zwischenstation ausgebildeten Stütze 11 um 15.72° nach Norden abgelenkt und endet schliesslich auf 1'834 m ü. M.. Sämtliche Stützenbauwerke sind als Stahl-Fachwerkkonstruktionen ausgeführt: diejenigen der Strecke als konische T-Stützen, die Kurvenstütze als mächtiges und komplexes Bauwerk. Die Antriebseinheit ist in der Bergstation untergebracht; das Förderseil wird mittels Gewicht in der Talstation abgespannt. In den Stationen bewegen Kettenförderer die von Bodenschienen gelenkten Fahrzeuge aus dem Hause CWA; beschleunigt respektive gebremst werden die Kabinen durch Zahnriemen.

Die Stationsgebäude stammen noch aus der Zeit der Vorgängeranlage von 1971 und wurden anlässlich des Bahnersatzes angepasst. Sie orientieren sich architektonisch an der lokalen Formensprache: So ist der mit einem bergseitigen Ausfahrtsbereich ergänzte Kopfbau der Talstation in Anlehnung eines Oberländer Bauernhauses ausgeführt; die Bergstation ist ein grossvolumiger, aus zwei Hauptbaukörpern und einer grossen Sonnenterrasse zusammengesetzter Baukomplex.

Die ganzjährig betriebene Bahn weist eine ausserordentlich hohe Sommerfrequenz auf. Sie bietet zum einen den Zugang zu einem ausgedehnten Wandergebiet und Freizeitpark mit Rodelbahn, Trottinettes-Routen etc., zum anderen zu einer attraktiven Pistenarena.

Gesamtwürdigung

Seit 1978 stellte die Firma Habegger Einseilumlaufbahnen mit kuppelbaren Sechser-Kabinen her (vgl. 72.095). Habegger verwendete in Lizenz Klemmapparate von Giovanola. Die Rellerligrat-Bahn von 1981, die seit ihrer Erstellung nicht verändert wurde, ist aufgrund ihrer aufwändigen Kurvenlösung schweizweit einzigartig: In Bezug auf die Landschaft stellt das mächtige, an eine Achterbahn erinnernde Stützenbauwerk einen markanten Eingriff dar, seilbahntechnisch ermöglicht es eine ideale Linienführung. Die Rellerligrat Einseil-Umlaufkabinenbahn war die letzte von Habegger erstellte Anlage, bevor die Unternehmung von Von Roll übernommen wurde.

Bewertung

| | |

|---|

| Konzeption | | |

|---|

| Erschliessungsidee (Vision) |  | Ersatzanlage unter Beibehaltung der gekurvten Linienführung |

| Linienführung: Planung, Umsetzung |  | aufwändige Linienführung: Talstation in Bahnhofnähe, Überquerung von Graben, dann Umlenkung zum Rellerli |

| Seilbahntechnik | | |

|---|

| besondere oder typische tech. Konstruktion, Ausführung, Lösung, Materialien |  | sehr aufwändige, spektakuläre Kurvenstützen; Giovanola-Klemmentechnik (vgl. 72.093/094); in den Stationen Umlauf mit Führungsschienen am Boden |

| seilbahntechnische Bedeutung: Prinzip, Hersteller |  | letzte von Habegger erstellte Anlage bevor die Unternehmung von Von Roll übernommen wurde; schweizweit einzigartig |

| Baukunst: Streckenbauwerke, Hochbauten | | |

|---|

| Ingenieurbau |  | sehr aufwändige Stützenkonstruktion bei Umlenkung |

| Architektur |  | Übernahme der lokalen Formensprache: Kopfbau der Talstation in Anlehnung eines Oberländer Bauernhauses, bergseitiger Ausfahrtsbereich als technischer Annex; grossvolumige, aus zwei Hauptbaukörpern u. einer grossen Sonnenterrasse zusammengesetzte Bergstation |

| besondere oder typische arch. Konstruktion, Ausführung, Lösung, Materialien |  | Mischbauweise: Massivbau (Beton) u. Holzkonstruktion; Satteldächer; Stationsaus- bzw. -einfahrten mit vorkragenden Blechdächern überhöht; multifunktionale Gebäude: im Obergeschoss der Talstation Wohnungen; Bergstation mit Gastwirtschaftsbetrieb u. im Untergeschoss Garagierung für Kabinen |

| bautypologische Bedeutung |  | integraler Bestandteil der Anlage aus der Erstellungszeit; insbesondere bei der Talstation Einbindung in die lokale Hauslandschaft |

| Authentizität: materielle, ideelle Überlieferung | | |

|---|

| Umfang und Qualität der ursprünglichen Komponenten |  | vollumfänglich erhalten |

| Qualität der Nachrüstungen | - | - |

| funktionale Unversehrtheit |  | Sommer- u. Winterbetrieb |

| Kulturgeschichte | | |

|---|

| Personen, Firmen, Institutionen | - | |

| Wirtschaft, Tourismus, Verkehr, Militär |  | Verbund Bergbahnen "Destination Gstaad" |

| Räumliche Situation | | |

|---|

| Berücksichtigung der Landschaft, der natürlichen Umgebung, des urban. Kontexts |  | betrieblich u. System bedingt: auffälliger, ausgesprochen technischer Akzent; expliziter Kontrast zur Landschaft; von Infrastrukturen stark beanspruchter Gipfel |

| Infrastruktur | | |

|---|

| touristische/betriebliche Infrastruktur |  | sehr starker Sommerbetrieb; ausgedehntes Wandergebiet; einerseits ins weitläufige Skigebiet Schönried eingebunden, andererseits vielseitiges Sommerangebot (Rodelbahn, Trottinettes, Wanderwege, ...) |

| Verkehrsnetze |  | für motorisierten Individualverkehr über direkte Zufahrtsstrasse erschlossen; Talstation in Siedlungszentrum u. nahe bei ÖV: Linie der Montreux-Berner Oberland-Bahn MOB, Station Schönried |

Anhang 1: Technische Daten

Anhang 2: Apparat

| Literatur |

| - | Raaflaub, Werner: Skiclub Schönried. Aus der Jubiläumsschrift zum 50-jährigen Bestehen des SC Schönried 1995, Version vom 15.11.2010, URL: http://www.skiclub-schoenried.ch/page10/page13/page13.html |

| - | Gstaad Saanenland Tourismus: 1906-2006: 100 Jahre Tourismusvereine. Gstaad, Saanen, Schönried, Saanenmöser, Lauenen, Turbach, Feutersoey, Gsteig, Abläntschen, Gstaad 2006, Version vom 15.11.2010, URL: http://www.gstaad.ch/de/page.cfm/KulturTradition/Historisches/GeschichteGST |

| e-docs |

| - | http://www.seilbahntechnik.net/de/lifts/1905/datas.htm |

| - | http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-460.html |

| - | http://www.sommerschi.com/forum/viewtopic.php?t=1145 |

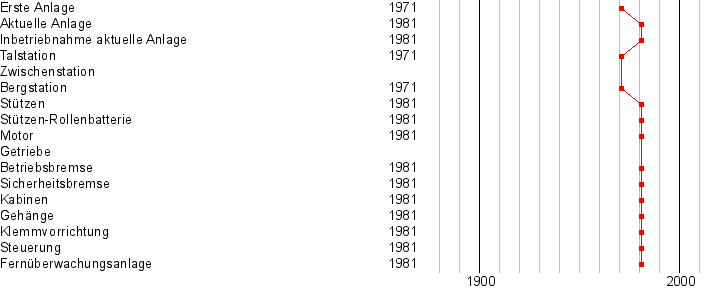

Anhang 3: Jahrzahlen der Komponenten

Anhang 4: Relationen

Anhang 5: Bildauswahl